16 mars 1963

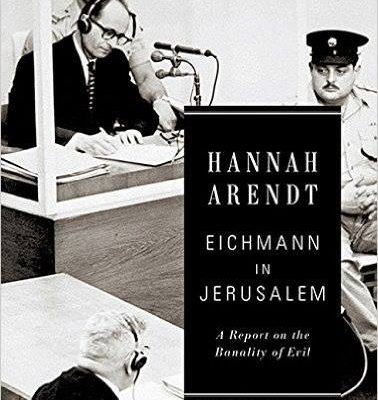

Parution dans le « New-Yorker » de la cinquième et dernière partie du reportage d’Hannah Arendt sur le Procès Eichmann. L’ensemble paraîtra quelque temps plus tard, augmenté, sous le titre devenu fameux « Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil », en français: « Eichmann à Jérusalem: Rapport sur la banalité du mal. »

Les thèses de Arendt suscitèrent une immense polémique dans les cercles intellectuels et, en particulier dans les milieux juifs.

Ruth R. Wisse, Professeure de littérature yiddish et de littérature comparée à Harvard est revenue sur le sujet dans un article récent paru dans la revue « Commentary ».

En voici la traduction d’un large extrait.

« La guerre sur l’histoire commence là où la guerre se termine dans l’histoire, ce qui explique peut-être pourquoi le reportage d’ Hannah Arendt sur le procès d ‘Adolf Eichmann causa plus d’ angoisse dans les milieux littéraires de New York, voici 55 ans, que le procès lui-même.

Ce procès en Israël débuta le 11 avril 1961 et la sentence fut prononcée le 15 décembre. Eichmann fut pendu à minuit le 31 mai 1962.

Lorsque le rapport d’Arendt parut l’année suivante, beaucoup s’inquiétèrent que son jugement puisse subvertir celui qui avait été rendu à Jérusalem. Ils avaient de bonnes raisons de s’inquiéter: l’oeuvre d’Arendt, publiée sous forme de livre sous le titre « Eichmann à Jérusalem: un rapport sur la banalité du mal », constituait le premier signe sérieux que la guerre des nazis contre les Juifs n’était plus à l’abri du révisionnisme moral.

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le tribunal militaire international réuni à Nuremberg pour le procès de 22 criminels de guerre majeurs ne se concentra pas directement sur l’extermination des Juifs, en partie parce qu’Eichmann n’avait pas été appréhendé.

Eichmann avait dirigé la section B4 du RSHA, Reichssicherheitshauptamt (Bureau principal de sécurité du Reich), le département chargé de transporter les Juifs d’Europe vers les camps de la mort. Avec l’aide des réseaux nazis, il s’était enfui en Argentine, où il avait été rejoint par sa femme et ses enfants et avait vécu sous un nom d’emprunt jusqu’à sa capture par le Mossad, le service secret israélien, en avril 1960. Certains détails de la capture sont restés cachés pendant de nombreuses années et n’étaient pas encore publics quand Eichmann a été jugé.

Pour appréhender les nazis importants qui avaient échappé au jugement de Nuremberg, le gouvernement allemand créa le « Bureau central des administrations de la justice de l’État pour l’enquête sur les crimes nazis ». Cependant, des intérêts concurrents en Allemagne favorisaient aussi l’occultation du passé, car tout officiel accusé était susceptible d’en mettre en cause d’autre qui avait atteint la respectabilité.

On sait maintenant que les Allemands et la CIA étaient au courant des allées et venues d’Eichmann et ne sont jamais passé à l’action. Lorsque Fritz Bauer, un membre de la Commission d’enquête allemande, compris que ses supérieurs s’efforçaient de NE PAS attraper Eichmann, il passa l’information aux Israéliens, qui le capturèrent en Argentine et l’emmenèrent à Jérusalem.

Le procès lui-même fut sans précédent et sans équivalent. Le poète israélien Natan Alterman écrivit qu’il « allait combler un vide étrange, caché quelque part dans l’âme du peuple juif, dans l’histoire de ses vies et de ses morts, depuis qu’il était parti pour l’Exil. »Le vide auquel il faisait référence, n’avait pu être comblé auparavant car les Juifs n’avaient jamais été en mesure de poursuivre leurs assassins. Maintenant ils l’étaient. Étant donné que c’était la première et selon toute probabilité, la seule fois où des survivants juifs seraient en mesure d’affronter un individu responsable du meurtre de leurs proches, l’événement prenait des proportions hors normes.

L’annonce que Hannah Arendt couvrirait le procès pour le « New-Yorker »,suscita une grande attente. « Un choix incontournable », écrivit Marie Syrkin, l’une des principales intellectuelles de la communauté juive américaine. « qui pouvait être mieux qualifiée pour rendre compte en profondeur du procès que Hannah Arendt, universitaire, spécialiste du totalitarisme et de la condition humaine, et elle-même réfugiée juive allemande, arrivée aux Etats-Unis après l’ascension de Hitler? »

De fait, parmi tous les réfugiés allemands admis aux Etats-Unis justa avant ou au début de la guerre, aucun n’était plus connu ni aussi admiré que Arendt, qui avait été adoptée par l’intelligentsia de New York, non seulement comme l’une des leurs, mais comme première parmi ses pairs. D’où, le choc quand ses articles parurent en février et mars 1963 puis dans le livre augmenté, plus tard dans l’année. Plutôt que de rendre compte du procès en comme journaliste ou observatrice, Arendt en profitait pour développer sa théorie du totalitarisme – le sujet de son livre le plus ambitieux.

C’est elle qui avait approché William Shawn, rédacteur en chef du New Yorker, et son « reportage » ne parut qu’un an et demi après la fin du procès. À ce moment-là, Eichmann était une nouvelle périmée. Ce qui le rendait digne d’intérêt, c’était Hannah Arendt. Elle n’exonérait pas l’accusé, comme certains l’en ont accusé. Au lieu de cela, elle détournait l’attention des preuves, du procès et de l’inculpation vers son interprétation du déroulement du procès.

Il n’est pas nécessaire d’avancer loin dans le récit de Arendt pour comprendre ce qui a déclenché un torrent de protestations. Son premier paragraphe juge le tribunal d’autorité et le trouve défaillant:

« »Beit Hamishpath » – La Cour: ces mots, criés par l’huissier de la cour du plus fort de sa voix, nous font sursauter, lorsqu’ils annoncent l’arrivée des trois juges, qui, tête nue, dans des robes noires, pénètrent dans la salle d’audience par une entrée latérale pour prendre place sur le plus haut niveau de l’estrade surélevée. Directement au-dessous des juges sont les interprètes, dont les services sont nécessaires pour des échanges directs entre le défendeur ou son avocat et le tribunal; sinon, la partie accusée de germanophone, comme pratiquement toute l’assistance suit les débats en hébreu à travers la traduction simultanée transmise par radio, qui est excellente en français, supportable en anglais, et pure comédie, souvent incompréhensible, en allemand. (Compte tenu de l’équité scrupuleuse de tous les arrangements techniques pour le procès, cela fait partie des petits mystères du nouvel État d’Israël qu’avec son pourcentage élevé de personnes d’origine allemande, il se soit avéré incapable de trouver un traducteur adéquat dans la seul langue que l’accusé et son avocat pouvaient comprendre. Car le vieux préjugé contre les Juifs allemands, autrefois très prononcé en Israël, n’est plus assez fort pour en rendre compte, mais il reste une explication: la «vitamine P», encore plus ancienne et encore très puissante, comme les Israéliens appellent la protection dans les milieux gouvernementaux et la bureaucratie.) »

Faisant remarquer sa maîtrise de toutes les langues concernées – français, anglais et allemand ainsi que l’argot israélien («Vitamine P») – Arendt maugrée contre l’injustice faite à l’ACCUSÉ: avec autant de locuteurs allemands de haut niveau disponibles, pourquoi n’était-il pas traité aussi bien que tous les autres auditeurs de traduction, d’autant plus que l’affaire le concernait? En plus de dénigrer les préjugés et la culture de népotisme israéliennes, elle entend dans l’appel de l’huissier comme un écho du militarisme qui « nous fait bondir sur nos jambes ». Le parallèle implicite entre l’Allemagne nazie et Israël est repris quand le procureur remarque que « nous [c’est-à-dire, le tribunal] ne faisons aucune distinction ethnique. » Elle est indignée par une telle affirmation en Israël,

« où la loi rabbinique régit le statut personnel des citoyens juifs, avec pour résultat qu’aucun Juif ne peut épouser un non-Juif; les mariages conclus à l’étranger sont reconnus, mais les enfants issus de mariages mixtes sont légalement bâtards (les enfants de parents juifs nés hors mariage sont légitimes), et s’il arrive à une personne d’avoir une mère non-juive, elle ne peut ni se marier ni être enterrée…Quels qu’en soient les raisons, il y avait certainement quelque chose de stupéfiant dans la naïveté avec laquelle l’accusation dénonçait les infâmes lois de Nuremberg de 1935, qui interdisaient les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et Allemands. »

Il y a en effet quelque chose à ce qu’une philosophe formée en Allemagne mette un trait d’égalité entre la pratique religieuse juive et les lois raciales de Hitler. La civilisation religieuse du judaïsme depuis les temps bibliques jusqu’à nos jours place les Juifs sous l’obligation spéciale de vivre comme un peuple à part – une responsabilité qui peut être partagée par quiconque souhaite vraiment devenir un Juif (comme Ruth la Moabite, qui est devenue l’ancêtre de la Maison royale de David) mais n’y contraint personne d’autre. Comparer un peuple qui se conduit comme les Juifs l’ont fait au cours de leur histoire au régime qui voulait les faire disparaître est aussi odieux qu’ignorant. À un autre moment, Arendt se réfère au rabbin réformé allemand Leo Baeck, qui accompagna sa communauté allemande à Theresienstadt, comme au «Fuhrer» juif – une indécence qui suscita une telle indignation qu’elle l’enleva dans l’édition révisée de son livre.

Ce qui frappe toutes ces années après, c’est l’agression rhétorique d’Arendt et son hostilité ouverte à la conduite du procès. Toujours dans les premières pages, Arendt observe que l’auditorium utilisé comme salle d’audience

« n’est pas un mauvais endroit pour le procès-spectacle que David Ben-Gurion, le Premier ministre israélien, avait en tête quand il avait décidé de faire enlever Eichmann en Argentine et de le traduire devant le tribunal du district de Jérusalem pour son rôle dans « la solution finale » de la question juive. Et Ben Gourion, appelé à juste titre « l’architecte de l’État », reste le régisseur invisible de la procédure. Il ne participe pas une seule fois à une audience; dans la salle d’audience, il parle par la voix de Gideon Hausner, le procureur général, qui représentant le gouvernement, fait de son mieux, vraiment de son mieux, pour obéir à son maître. »

Un procès-spectacle, la marque de l’injustice stalinienne, est une mascarade de propagande dans laquelle les autorités ont déjà déterminé la culpabilité de l’accusé innocent. L’utilisation du terme par Arendt implique que la procédure a été truquée pour prouver la culpabilité de l’accusé. L’expression « régisseur invisible » exprime sa vision sinistre de ce procès – et, en effet, du procès plus que de l’homme en procès. Un commentateur s’est demandé quelle objection Arendt aurait pu soulever si Ben Gourion AVAIT assisté au procès et avait influencé le résultat en s’y montrant comme chef de l’Etat.

Arendt ne dispense de son mépris que les trois juges. Mais pour le reste, elle fait clairement comprendre que si elle est persuadée qu’Eichmann mérite la peine de mort, elle est personnellement plus intéressée à pointer les failles légales, l’absence de pertinence de la plupart des preuves, l’arriération du pays (alors âgé de seulement 13 ans ), la suffisance du Premier ministre et du procureur, et, comme nous le verrons, le comportement des Juifs victimes du nazisme. Aigreurs d’estomac, telle est la tonalité du livre tout au long.

Pour un peu de perspective, on peut comparer ce traitement avec les reportages du poète israélien Haim Gouri, qui publia des dépêches quotidiennes dans un journal de gauche qui furent ensuite rassemblées dans un livre, « Face à la cage de verre ». Gouri adopte délibérément un langage neutre pour se situer comme un membre naïf de la presse

« Il entra dans la cabine de verre à 8h55 sans avertissement. Il entra juste et s’assit. Grand, mince, vêtu d’un costume sombre, d’une chemise blanche bien repassée et d’une cravate. Un policier aux lèvres serrées de chaque côté. C’était tout.

Un silence tomba sur la salle comble. Personne n’éleva la voix. Personne ne cria. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Les gens se levaient, sortaient des cahiers, commençaient à écrire sans regarder ce qu’ils écrivaient.

Il était assis comme une statue. A quoi avons-nous à faire, une volonté de fer de rester silencieux ou la stupidité d’un homme qui ne réalise pas qui il est?

Tous le regardaient, comme ensorcelés: Israéliens et Européens et Américains et Asiatiques et Africains. Parmi eux, beaucoup de son propre peuple. Allemands.

Le silence dura cinq minutes entières . »

Comme Arendt, Gouri est frappé par le contraste entre l’apparente impassibilité d’Eichmann et les maux qu’il est censé avoir commis, et, comme elle, lui aussi est perturbé plus tard, lorsque les témoins à charge décrivent des Juifs conduits à leur mort « comme des moutons à l’abattoir. » Mais son récit suit son évolution. « Comme tout les présents, je me sentais proche de la ligne séparant la santé mentale de la folie, mais dans mon cas, c’était la première fois », écrit-il. « Je sentais que je commençais à comprendre l’incompréhensible, si large que fut le fossé qui me séparait de ceux qui avaient été LÀ-BAS, ne serait-ce qu’un seul jour. » Gouri suit la procédure avec humilité: « Nous qui étions en dehors de ce cercle de la mort, nous devons demander pardon aux morts innombrables que nous avons jugés dans nos cœurs sans nous demander quel droit nous avions [de le faire]. » Pour ne dire que l’évidence, Gouri était venu pour comprendre, Arendt pour imposer sa compréhension du procès. Le récit de Gouri suit la séquence des développements. Arendt conjecture, synthétise et résume.

Gouri écrivait pour un lectorat juif dans une langue juive dans un pays juif, Arendt pour le New Yorker. Elle fit ses recherches concernant le procès en Allemagne et la plupart de sa rédaction comme chercheuse au Wellesley College. Dans son livre sur le procès Eichmann, l’historienne Deborah Lipstadt souligne qu’Arendt avait quitté Jérusalem le 10 mai et avait manqué cinq semaines de témoignages; elle était également absente pour le contre-interrogatoire de l’accusation quand Eichmann fut à son meilleur.

Il y eut plusieurs sortes d’objections au livre d’Arendt. Les spécialistes étaient consternés par ses erreurs. Parmi eux, les juristes Michael Musmanno, qui avait présidé le tribunal militaire américain de Nuremberg, et Jacob Robinson, conseiller des procureurs américains à Nuremberg et l’un des rédacteurs de l’accord de réparation de 1952 entre Israël et la République fédérale d’Allemagne.

Musmanno écrivit dans le New York Times Book Review que les nombreuses erreurs de fait signifient que le livre « peut difficilement être accepté comme une œuvre historique faisant autorité ». Robinson, venu en Amérique comme réfugié de Lituanie à peu près au même moment qu’Arendt d’Allemagne, entreprit d’identifier chacune de ces erreurs. Prenant son titre « Et le tordu sera redressé » d’Isaïe 40, Robinson corrigea non seulement ses centaines de « d’erreurs historiques » mais aussi les références, les à-côtés et les effets littéraires d’Arendt.

« Miss Arendt s’oppose à ce que Eichmann soit qualifié de « monstre ». Elle nous dit que le procureur général a accusé « et le monstre est responsable de tout cela ». En fait, il n’utilisa pas l’expression « monstre », et M. Hausner n’a jamais décrit Eichmann comme « le monstre le plus anormal que le monde ait jamais vu ». La phrase du procureur général (« un homme cruel et fanatique, implacable dans son inimitié, ce diabolique Eichmann ») était une paraphrase du Livre d’Esther: « Un adversaire, un homme hostile, ce méchant Haman ».

Mais même en supposant que le mot « monstre » ait été utilisé, il est difficile d’accepter le rejet par Miss Arendt du mot appliqué à Eichmann et de croire avec elle que « tout le monde pouvait voir que cet homme n’était pas un monstre ». Comment décririons-nous un homme qui, avec un zèle fanatique, a essayé d’attraper chaque dernière femme juive et chaque enfant juif afin qu’ils soient massacrés? Le tableau est même encore plus terrifiant si l’on accepte l’affirmation de Miss Arendt selon laquelle Eichmann « avait été choqué au dernier degré » lorsqu’il dut effectivement assister aux exécutions en 1941. Avoir été présent à de telles horreurs, puis avoir veillé à ce qu’aucune famille n’échappe au même sort, quel mot devrions-nous utiliser pour décrire un tel homme? »

Arendt le trouva banal.

On aurait pu s’attendre à ce que les 400 pages du livre de Robinson, dont 92 de notes de bas de page, détruisent le statut d’Arendt, sinon comme penseur du moins comme penseur sur ce sujet. Pourtant, loin de porter atteinte à la réputation d’Arendt, le flot des corrections fut interprété par ses défenseurs comme une preuve de son importance pour avoir provoqué des débats, là où d’autres croyaient que la vérité était établie. Ils considérèrent le génie qui osait remettre en question les idées reçues tellement plus important que l’érudit Robinson qui voulait « aider à mettre au clair l’histoire d’une période tragique et difficile ».

Un second groupe de critiques fut stupéfait par l’inversion morale et politique d’Arendt, entre l’accusation et la défense. La question de la collaboration fut partout l’aspect le plus éprouvant de la conquête nazie, que ce soit en France, en Norvège, en Hongrie ou dans les ghettos juifs d’où les Allemands conduisirent les Juifs vers les camps de la mort. La partie la plus blessante du rapport d’Arendt fut son point de vue sur les Conseils juifs que les nazis avaient établis dans les pays qu’ils avaient conquis. Marie Syrkin, qui avait si ardemment attendu le rapport, déclara qu’Arendt avait transformé le procès de l’homme de main nazi en un acte d’accusation contre ses victimes, et elle cita les propres mots d’Arendt pour prouver son point de vue:

« Toute] la vérité était qu’il existait des organisations communautaires juives et des associations juives de partis et de solidarité au niveau local et international. Partout où vivaient les Juifs, il y avait des dirigeants juifs reconnus, et ces dirigeants, presque sans exception, coopérèrent d’une manière ou d’une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. Toute la vérité était que si le peuple juif avait vraiment été inorganisé et sans chefs, il y aurait eu le chaos et beaucoup de souffrance, mais le nombre total de victimes aurait difficilement été entre cinq et six millions. »

Beaucoup d’autres citèrent ce même passage pour contredire « toute la vérité » répétée deux fois par Arendt. On souligna que lorsque les Einsatzgruppen, les unités mobiles d’assassins SS, eurent envahi l’Ukraine, ils tuèrent un million et demi de Juifs sans le bénéfice de Conseils ou de « dirigeants juifs ». Dans certains endroits, les dirigeants de la communauté juive furent les premiers à être assassinés, et au cours des dernières étapes de la guerre, plus de 80% de ceux installés par les Allemands n’avaient pas occupé de poste de direction avant la guerre. Le dramaturge et intellectuel Lionel Abel, irrité par l’accusation selon laquelle les communautés juives avaient coopéré à leur propre destruction, écrivit: « On pourrait aussi bien accuser les habitants de Nagasaki et d’Hiroshima d’avoir rendu leur propre mort possible puisqu’ils vivaient dans les villes et les villes font les meilleures cibles. »

Les chercheurs les plus étroitement associés aux communautés juives d’Europe de l’Est se sentirent personnellement atteints par l’accusation d’Arendt. Isaiah Trunk, archiviste en chef de l’Institut YIVO pour la recherche juive (le dépositaire principal de l’histoire juive d’Europe de l’Est), entreprit ce qui est devenu l’étude définitive sur le Judenrat, le terme allemand pour les Conseils juifs qu’ils avaient établis. Bien que le livre de Trunk, « Judenrat », contienne beaucoup plus de détails dommageables qu’Arendt elle-même n’avaient pointé, sa présentation de la diversité des conditions locales fait ressortir le caractère grossier de sa généralisation. Lucy Dawidowicz avait plus qu’Arendt à l’esprit lorsqu’elle écrivit sa magnifique histoire, « La Guerre contre les Juifs 1933-1945 » (1975), mais elle aussi, fut conduite à corriger le jugement pernicieux sur ce que fut, dans l’ensemble, l’attitude exceptionnelle des communautés. Même pendant la guerre, comme le montre Dawidowicz, les diaristes et les historiens se sentirent responsables de faire connaître leur propre histoire au monde; Le livre d’Arendt démontrait le besoin urgent de défendre les Juifs morts contre la diffamation historique.

Les critiques mirent également l’accent sur le contraste entre la condamnation par Arendt des Juifs sous le nazisme et son jugement modéré sur Eichmann. Il faut dire que, dans son empressement à représenter l’intégralité de la « solution finale » dans la salle d’audience, l’accusation avait chargé l’accusé de plus que sa propre part de culpabilité. L’énormité des témoignages des ghettos et des camps de la mort ne concernait pas seulement l’individu solitaire au banc des accusés. Mais ramené à l’essentiel, le procès avait dressé le portrait d’un homme ambitieux et capable qui, à la fin des années 1930, s’était transformé en expert de la « question juive » en lisant des ouvrages sur le sionisme, en visitant la Palestine et en négociant avec des responsables juifs. En janvier 1942, Eichmann était devenu l’un des officiels clés de la réunion de haut niveau de Wannsee où l’extermination des Juifs fut officiellement décidée, et c’est lui qui coordonna le transport des Juifs vers leurs lieux d’exécution.

Pourtant, au lieu de ce dirigeant dévoué et zélé, accusé d’avoir causé, avec d’autres, la mort de millions de juifs, Arendt vit un imbécile qui se souvenait « seulement de ses humeurs et des expressions fourre-tout qu’il avait composées pour les accompagner ». Son Eichmann était le produit inepte de la bureaucratie totalitaire. Sa reconnaissance des faits devant les preuves accablantes ne faisait que la convaincre qu’il avait été trop robotisé pour les dissimuler. Le meurtrier de masse qui voulait persuader la cour qu’il n’était pas l’auteur de ses crimes avait trouvé un allié chez une philosophe qui, pour faire faire fonctionner sa thèse, devait prouver qu’il n’avait pas de libre-arbitre moral. »