Exodus commence avant sa première image. Il commence dans un silence : celui qui entoure encore, à la fin des années 1950, la survie juive après la catastrophe. Les camps ont été libérés, les rescapés ont été déplacés, l’État d’Israël a été fondé — mais rien n’a encore trouvé de forme narrative stable dans la culture de masse occidentale. Il y a des faits, des archives, des chiffres. Il n’y a pas encore de récit partagé.

Le roman de Leon Uris (1958) surgit précisément à cet endroit. Il n’apporte pas une vérité savante ; il apporte une continuité. Il relie l’après-camp à une possibilité de futur. En lisant le livre, Otto Preminger comprend immédiatement que ce matériau n’appelle pas une adaptation illustrative, mais une mise en forme historique, au sens presque classique du terme.

Preminger n’est pas un cinéaste de la ferveur : il est un cinéaste de la structure. Il sait que ce qui manque encore, ce n’est pas l’émotion — elle est partout — mais une forme capable de la contenir sans la dissoudre.

Lorsqu’il entreprend Exodus, Preminger agit comme il le fera toujours : il retire du sujet ce qui pourrait le rendre hystérique. Il refuse le pathos constant, les gros plans accusateurs, les scènes de tribunal moral. Il décide que le film avancera lentement, par blocs, par passages successifs : camp, bateau, terre, guerre. Cette architecture n’est pas seulement narrative, elle est morale. Elle dit : on ne sort pas du désastre en un geste, mais par étapes.

Le tournage en Israël s’inscrit naturellement dans cette logique. Preminger ne cherche pas l’authenticité folklorique ; il cherche une résistance matérielle. Les paysages sont encore bruts, les villages inachevés, les routes poussiéreuses. Le pays n’est pas filmé comme une promesse radieuse, mais comme un espace encore instable, exigeant. Cette rugosité empêche le film de basculer dans l’allégorie pure. Exodus reste ancré, pesant, presque grave physiquement.

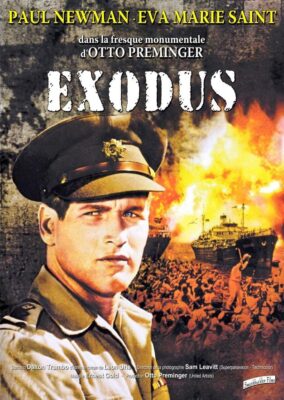

Paul Newman, choisi pour incarner Ari Ben Canaan, s’inscrit lui aussi dans cette économie de retenue. Preminger ne le filme jamais comme une statue. Il le laisse circuler dans le cadre, parler calmement, décider sans emphase. Le héros d’Exodus n’est pas un orateur, c’est un organisateur du réel. Cette sobriété est typiquement premingerienne : le charisme n’est pas souligné, il est contenu, presque administré par la mise en scène.

Pendant le tournage, la dureté de Preminger est notoire. Les acteurs se plaignent, l’équipe souffre, le budget enfle. Mais cette rigueur n’est pas arbitraire. Elle est la condition d’un film qui refuse la dispersion. Exodus doit tenir trois heures sans jamais s’effondrer dans l’émotion ponctuelle. Même la musique d’Ernest Gold, pourtant ample et lyrique, est intégrée comme une respiration globale, non comme un commentaire sentimental. Elle donne au film son souffle, mais elle ne dicte pas les larmes.

Lorsque Exodus arrive sur les écrans en 1960, il est déjà chargé de tout cela : du roman, du tournage difficile, du poids symbolique du lieu, de la réputation de Preminger. Le public ne le découvre pas comme un simple film, mais comme un événement narratif. Et ce qui frappe immédiatement, ce n’est pas la politique, mais la lisibilité. Pour la première fois, une histoire jusque-là fragmentée devient racontable d’un bout à l’autre. Le spectateur suit un mouvement. Il n’est pas convoqué comme juge, mais comme témoin.

La réception populaire est massive, presque immédiate. Les salles sont pleines. Les réactions sont physiques : on pleure, on applaudit, on reste assis après la fin. Pour une grande partie du public occidental — juif et non juif — Exodus n’explique pas, il organise une compréhension émotionnelle. Il donne des figures, des gestes, une temporalité. Ce que le film offre, ce n’est pas une thèse, mais une continuité humaine.

La critique, elle, observe avec plus de distance, mais sans hostilité fondamentale. On reproche au film son ampleur, son didactisme, sa solennité parfois lourde. Mais ces reproches sont déjà formulés dans les termes du classicisme : on juge Exodus comme on jugerait un grand film historique, pas comme un pamphlet. Et tous reconnaissent que Preminger a tenu quelque chose de rare : un film long, grave, sans ironie, qui ne se cache pas derrière le spectacle.

La musique reçoit l’Oscar, et avec elle une part de la mémoire du film se cristallise. Le thème devient presque plus célèbre que certaines scènes. Cela contribue à donner à Exodus une aura monumentale, presque cérémonielle, qui renforcera encore son impact auprès du public.

Ainsi, Exodus se referme sur lui-même comme un geste accompli. Il n’a pas cherché à anticiper les débats à venir, ni à résoudre l’histoire. Il a cherché à faire tenir ensemble : un peuple survivant, un espace possible, un récit transmissible. Sa fabrication, sa forme et sa réception racontent exactement la même chose : le besoin, à un moment donné, d’un récit stable après l’effondrement.

C’est en cela que Exodus est pleinement un grand film d’Otto Preminger. Non parce qu’il aurait raison pour toujours, mais parce qu’il est juste à son heure. Il n’est pas un film de réponses définitives. Il est un film de passage — et il assume jusque dans sa fabrication et son accueil cette fonction essentielle : transformer l’histoire brute en forme habitable.

Paroles de la chanson « Exodus » par Edith Piaf

Paroles: P.Boone, Fr: Eddy Marnay.

Musique: Ernest Gold 1961

Ils sont partis dans un soleil d’hiver I

Ils sont partis courir la mer

Pour effacer la peur, pour écraser la peur

Que la vie a clouée au fond du cœur

Ils sont partis en croyant aux moissons

Du vieux pays de leurs chansons

Le cœur chantant d’espoir

Le cœur hurlant d’espoir

Ils ont repris le chemin de leur mémoire

Ils ont pleuré les larmes de la mer

Ils ont versé tant de prières :

« Délivrez-nous, nos frères ! Délivrez-nous, nos frères ! »

Que leurs frères les ont tirés vers la lumière

Ils sont là-bas dans un pays nouveau

Qui flotte au mât de leur bateau

Le cœur brisé d’amour

Le cœur perdu d’amour

Ils ont retrouvé la terre de l’amour.