À Saragosse, la nuit descend tôt en ce mois d’hiver.

Les rues se vident, les portes se ferment, et dans les synagogues endormies reposent les étuis d’argent des rouleaux de la Torah, polis par les générations. Ils brillent encore, même dans l’ombre, comme s’ils savaient ce que les hommes ignorent.

Car un décret plane sur la ville.

On a accusé les Juifs de Saragosse de tromper la cour : de parader avec des étuis somptueux, mais de les laisser vides. La rumeur a été portée jusqu’aux puissants. Le lendemain, devant les juges et les dignitaires, les étuis devront être ouverts.

S’ils sont vides, la honte sera publique — et le châtiment, certain.

Toute la communauté tremble. On jeûne. On prie. On se tait.

Et quand la nuit arrive, chacun se couche avec le poids du lendemain sur la poitrine.

Cette nuit-là, pourtant, quelque chose se produit.

Dans chaque synagogue de la ville, les shamosim (bedeaux) — les humbles gardiens des clefs, ceux qui allument les lampes et balaient le sol — font le même rêve.

Ils voient un vieil homme. Son visage est grave, lumineux sans éclat. Il ne s’annonce pas, car nul n’a besoin qu’il le fasse.

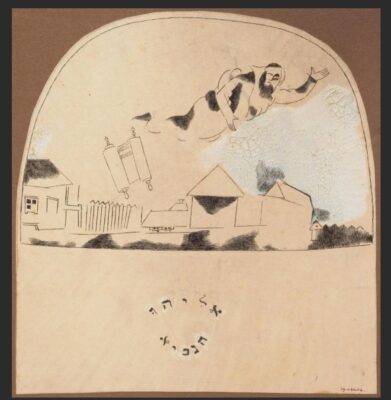

C’est Élie.

Il ne parle pas longtemps. Il ne promet rien.

Il dit seulement, à chacun d’eux, avec la même voix :

« Lève-toi. Va à la synagogue. Ouvre les étuis. Et ne crains rien. »

Puis il disparaît — comme s’il n’avait jamais été. Au matin, les bedeaux se croisent dans les rues encore grises de l’aube. Ils se regardent. Ils pâlissent.

Car chacun comprend, avant même de parler, que le rêve n’était pas un rêve isolé.

Ils courent. Ils ouvrent les portes. Ils soulèvent les couvercles d’argent.

Et dans chaque étui repose un Séfer Torah intact, roulé, silencieux, fidèle à sa place.

Pas un ne manque.

Pas un n’est déplacé.

La nuit a réparé ce que la peur avait défait.

Quelques heures plus tard, devant la cour assemblée, les étuis sont ouverts.

La calomnie se brise sans bruit.

Les accusateurs se taisent.

La communauté est sauvée — sans miracle visible, sans voix du ciel, sans sang versé.

Un salut à la manière de Pourim.

Ce jour-là, les Juifs de Saragosse comprennent qu’ils ont été visités. Non par la force, mais par la veille. Non par l’éclat, mais par la concordance parfaite d’un rêve partagé.

Ils instituent alors un Pourim local, célébré chaque année le 18 ch’vat, pour se souvenir que le danger peut venir déguisé en rumeur, et que le salut, lui aussi, peut marcher incognito.

Et l’on se transmettra longtemps ces mots, à voix basse :

« Cette nuit-là, Élie est passé par Saragosse. Il n’a réveillé personne — mais il a sauvé tout le monde. »

________

Le Pourim de Saragosse appartient à cette catégorie singulière de récits que l’historiographie ne peut ni confirmer pleinement, ni congédier. Il n’est attesté par aucune chronique royale, par aucun document judiciaire conservé, et la meguila locale qui aurait été lue chaque année a disparu très tôt, sans doute dès l’exil de 1492.

Et pourtant, le récit existe — solidement, obstinément.

On sait avec certitude que :

– une communauté juive florissante vivait à Saragosse aux XIVᵉ-XVᵉ siècles ;

– des Pourim locaux (Pourim Sheni) ont été institués dans de nombreuses villes juives d’Europe et du bassin méditerranéen, à la suite de dangers évités ;

– le 18 ch’vat est mentionné dans plusieurs traditions séfarades comme date de réjouissance particulière liée à Saragosse.

Ces éléments situent clairement le récit dans un cadre historique plausible, même si les détails nous échappent.

L’intervention du prophète Élie, le rêve simultané des bedeaux, la restauration nocturne des rouleaux de la Torah relèvent de la légende transmise, au sens noble du terme :

non pas une fable gratuite, mais une mise en forme narrative de l’expérience du salut.

Dans la culture juive, et tout particulièrement séfarade, Élie est la figure privilégiée du miracle discret :

– il n’abolit pas l’histoire, il la redresse ;

– il ne fait pas trembler le monde, il empêche qu’il s’effondre.

Le choix des bedeaux comme destinataires du rêve est lui aussi révélateur : le miracle ne passe pas par les élites, mais par les gardiens anonymes du quotidien sacré.

Faut-il demander à ce récit s’il est « vrai » au sens strict ?

La tradition juive répondrait autrement :

il est vrai de la vérité de Pourim.

Comme dans la Meguila d’Esther :

– le danger est réel ;

– la menace vient d’une calomnie ;

– le salut se produit sans intervention divine explicite ;

– et c’est après coup seulement que l’on reconnaît le miracle.

Le Pourim de Saragosse enseigne ainsi que l’histoire juive ne se transmet pas seulement par les archives, mais par la mémoire ritualisée, par la fête, par le récit répété.

Après l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, la fête disparaît comme pratique collective, mais survit dans les familles, au Maroc, en Algérie, dans l’Empire ottoman, parfois réduite à une simple phrase transmise :

« Nous avons eu un Pourim à Saragosse. »

Dire cela, c’était affirmer une continuité malgré la rupture,

et rappeler que, même en exil, le salut a déjà eu lieu — donc il peut revenir.

Ainsi, le Pourim de Saragosse n’est pas seulement une histoire du passé.

C’est une leçon de survie narrative : quand les preuves manquent, la mémoire veille ; quand les rouleaux semblent absents, quelqu’un les garde.

Et parfois, la nuit, Élie passe encore…